p.S (en Ipad)

– «Creo que cinco», dijo no muy segura.

Creí que a lo mejor me había perdido algún nuevo invento de la Nouvelle Cuisine, línea Ferrán Adriá, o sea que le pregunté a Antonio:

– Oye: estos espárragos ¿son así o es que no tienen punta? (No eran puntas de espárragos, sino espárragos sin punta; no es lo mismo).

Y para mi sorpresa Antonio no puso cara ni de sí ni de no, sino de apuro, como de algo de lo que conviene no hablar ahí mismo, o al menos hay que hacerlo más tarde. Patricia puso también cara impávida de llevar poker de dieces.

Uno de los extraños y atractivos oficios de Antonio es el de experimentador de restaurantes, y junto con su mujer, Patricia, que se somete con él a los más osados experimentos, me habían invitado a uno de los nuevos restaurantes-boutique de la zona de Recoletos, la nueva milla verde de Madrid, o azul, o vete a saber porque esa noche no había muchos motivos para calificarla. Quiero decir que pese a ser sábado por la noche y a que bebíamos cerveza artesanal de importación (la última moda, parece ser que para ahorrar en vino), por allí no asomaban muchos, y los pocos que asomaban hablaban con medio acento pijo, no uno entero, nasal y golfista como los pijos de toda la vida. Uno se podía sentar como la gente y hablar sin necesidad de gritar como sucede en casi todos los restaurantes de Madrid, incluidos los de frondosa cubertería y copa de vino más grande que la de agua. En los grandes ventanales la noche llegaba con una luz que parecía exhausta y con un cuarto de hora de retraso, y aunque hubo un amago de granizo, tras unas setenta y cinco gotas se quedó en eso, en amago.

Lo de los espárragos no hubiese tenido mayor importancia -los puerros, en cambio, parecían espárragos de capricho para banqueros corruptos-, de no ser porque observé que por mucho que se sirviera desde arriba y al descuido, la cerveza artesanal hacía poca espuma, y lo mismo le pasaba al pan, que apenas podía absorber la salsa. Ya sé que no es de recibo hacer sopas con el pan, por muy de chuparse los dedos que esté la salsa, pero Antonio y Patricia son buenos amigos, de los que miran para otro lado ante las debilidades humanas, y esa noche no había casi testigos.

Muy pocos, en realidad, y ni siquiera a pleno rendimiento. Cuando el patrón se acercó para cumplir con los rituales de cómo anda todo y patatí y patatá, se quedó más tiempo del necesario -parecía aburrido, falto de trabajo-, y aunque puso el empeño habitual en explicarnos el árbol genealógico y todo el proceso de crianza de las terneras cuya carne comíamos, casi cruda, esforzándonos en poner un entusiasmo caníbal, lo cierto es que parecía cansado y con la mirada un poco apagada.

– Es que tiene un ojo de cristal, me explicó Patricia, en voz baja, después, como alguien que comenta el vestido de la novia tras la boda. «Pero lo grave no es eso sino que no ve los colores. O mejor dicho, los ve, pero sin matices: sólo un verde, un rojo, un azul, un negro…»

– Bueno, sólo hay un negro, repuse yo.

– Pues ese.

Para entonces ya estábamos buscando un taxi, y no lo encontrábamos, lo cual en Madrid es raro. Cierto que andábamos por la zona más triste del muy triste barrio de Salamanca, y bajo un cielo en el que se adivinaban sombras de nubes como mordidas, pero nos dimos cuenta de que la melancolía había crecido cuando subimos hasta la Puerta de Alcalá, ahí al lado, y vacilamos.

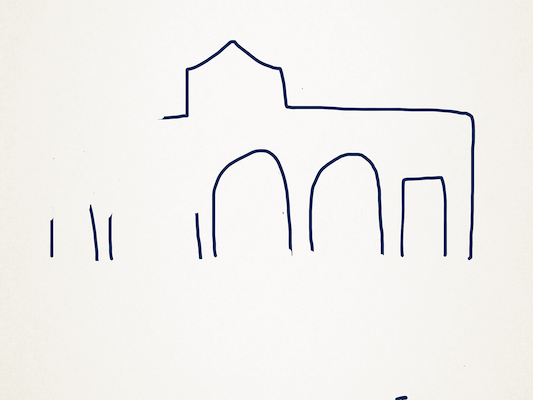

-Oye, ¿cuántos arcos tiene la Puerta de Alcalá?

– Creo que cinco, repuso Patricia, aunque no lo dijo muy segura.

– Pues esta noche tiene tres, dije yo, y solo he bebido cerveza.

En efecto, alguien o algo había mordido en la Puerta como en un pastel, pero lo de verdad preocupante es que, en cambio, las Torres de Valencia -la mayor corrupción urbanística de la historia de Madrid, que ya es decir- se veían en consecuencia más grandes.

Habíamos caminado no poco por una ciudad desierta como una ciudad belga cuando logramos parar un taxi, y cuando quisimos cerrar la ventana -la noche se había quedado temblando tras el amago de granizo-, vimos que no había; esto es, el taxista había serrado por la mitad su coche y pintado un decorado de cartón en la parte que faltaba. «Así ahorro en gasolina», nos explicó. «Además, cuando logro coger a dos clientes, ahora casi siempre sólo se sube uno, el otro corre detrás del coche y en consecuencia el primero siempre quiere rebaja».

Cuando llegué a casa miré el reloj y eran las doce. «¡Otro día! ¡Otro día vivos!», pensé con esperanza. Y sin embargo conté por rutina las campanadas del reloj de mi abuela, y sólo sonaron ocho y media. Me asomé a la ventana para ver si podía confirmar el augurio, y en efecto, la luna sólo dejaba ver un cuarto. No una luna en cuarto creciente, o menguante, sino un cuarto de luna, como la cuarta parte de un queso.